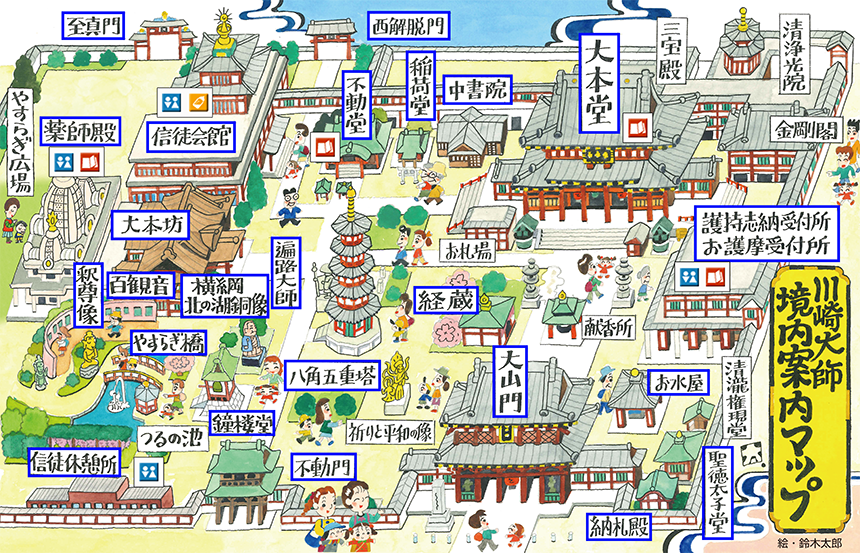

全国ご信徒の祈りの場である川崎大師には、大本堂をはじめとした七堂伽藍はもとより様々なお堂や建物が建ち並び、多くの尊像がお祀りされています。川崎大師の祈りの中心である大本堂、唯一戦災を免れた稲荷堂などの諸堂には、パワースポットとして親しまれているところもあります。

参詣ご信徒のための多目的会館や休憩所もあり、境内の草花に季節の移ろいを感じながら弘法大師信仰と地域の歴史を今に伝える石碑を巡るのもおすすめです。

青枠のお堂・施設名をクリックすると、写真と説明を見ることができます。

- お手洗い

- 授乳室

- ご朱印

境内碑蹟めぐり

- 鶴の池エリア

- 大本坊エリア

- 中書院エリア

- 経蔵エリア

- 八角五重塔エリア

- 大山門エリア

1 小林寒林翠の碑

明治21年〈1888〉8月

小林寒林翠は旧水戸藩の士族で、文化11年(1814)生。幅広い教養知識の人で、南画を良くした。第38世隆基大僧正の知を得て、寺境に寓した。翁の徳をたたえる碑面の題額は隆基大僧正、銘文は第39世隆健大僧正の書である。翁は、明治20年(1887)9月26日、74才で逝去。翁の墓は、平間寺墓域に西面し「松月院寒林翠士幹居士」とある。かつては大本坊内庭にあったが、平成29年(当山開創890年)に鶴の池畔に移設された。

2 三世桃隣の句碑

享和元年〈1801〉3月3日

「人は皆去って声あり花に鳥」この碑は、三世桃隣を慕う門人達によって建碑された。因に一世桃隣は、芭蕉の弟子で、元禄7年(1684)5月8日郷里伊賀に向けて江戸を旅立つ芭蕉を川崎宿に見送った。その時芭蕉は、「麦の穂をたよりにつかむ別れかな」と詠んで、人々に別れを告げた。元禄7年、芭蕉は難波で「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」と辞世の句を残して没した。すると深川芭蕉庵の古池の傍にあった柳の大木が枯れてしまった。弟子たちは師を慕ってその木で翁の座像を造り、一世桃隣、二世桃隣、三世桃隣と伝えてきたという。

3 芭蕉翁句碑

明治21年〈1888〉

碑に「ちちははのしきりに恋し雉の声」と刻む。「己れ生ある間は、子の身に代らんことを念い、己れ死に去りて後は、子の身を護らんことを願う」(父母恩重経)

高野山の静まり返った山中に立って、雉子の声を聞く。その一声、二声が杉木立ちにこだまして、その声に亡き父亡き母を思い出す。親が子を思い、子が親を慕う人の道は、父母恩重経の中にも説かれているところである。

4 虚子翁句碑

昭和34年〈1959〉5月14日

「金色の涼しき法の光かな」

昭和33年、当山は戦災で失った諸堂伽藍の復興にめがけ大本堂がほぼその形を整えたので、御本尊を仮本堂からお移しする御遷座式を挙行した。この折、御遷座慶讃の諸法要、諸行事がとりおこなわれた。その一つとして記念の句会が盛大に開かれた。高浜虚子翁は、次女の星野立子先生(故人・俳誌「玉藻」元主宰)、山口笙堂師(故人・鹿野山神野寺山主)らをともなわれて出席された。新本堂に参拝された翁は、幾つかの句をしたためられた。その中の「金色の涼しき法の光かな」の句を、当山は翁にご揮毫願った。句碑の脇にたつ「句碑の由来」碑に、そのときの経緯が記されている。

5 施茶翁塚

天保6年〈1835〉

碑は瓢(ふくべ)をかたどった面白いものである。

当時の江戸の医者、羽佐間宗玄は、俗世をのがれて芝愛宕町に閑居し、雅号を瓢仙と称し、つねにふくべを愛蔵し、人に抹茶をたてるのが楽しみで施茶翁、と称されたという。

「地獄いや極楽とても望みなし又、六道の辻で施茶翁」但し、塚といっても、供養されたものは、茶筅や、瓢などである。

6 正岡子規句碑

平成26年〈2014〉5月1日

「朝霧の雫するなり大師堂」明治の俳聖・正岡子規(1867~1902)は明治27年(1894)11月3日に川崎大師を参詣され俳句を詠まれた。当山では平成26年の大開帳奉修を記念し、子規直筆の句集『寒山落木』より、当山に縁の句「朝霧の雫するなり大師堂」を建碑し、永く子規の足跡を記すものである。

7 大法要奉修記念之碑

平成6年〈1994〉3月21日

碑面には、平成4年の真言宗中興の祖・興教大師850年御遠忌大法要修行と、その記念事業・大本坊大屋根銅板葺並びに改修工事。平成6年当山吉例十年目毎の大開帳(赤札授与修行)とその記念事業・清浄光院建立の趣旨が刻まれている。

碑は黒御影石で台座は葉桜御影石。

8 遊山慕仙詩碑

天保4年〈1833〉秋

「山に遊んで仙を慕う詩」は、弘法大師が中国の何生と郭璞の「遊山詩」(文選第21)にちなんで作詩されたものといわれる。「高山に風起り易く、深海に水量り難し、空際は人の察することなし、法身のみ独り能く詳らかにす(以下略)」この詩は「性霊集」(詳しくは『遍照発揮性霊集』)の巻第一の、それも冒頭にのせられている。

碑には「天保四年秋七月、海若道人寺本永謹書」とある。かつては大本坊内庭にあったが、平成29年(当山開創890年)に鶴の池畔に移設された。

この遊山慕仙詩碑は、川崎大師及び近世書道史において、歴史的かつ文化的な価値が大変高いことから令和元年(2019)に川崎市重要郷土資料に指定された。

1 植木供養之碑

昭和51年〈1976〉11月

「山高きが故に貴からず樹あるをもって貴しとなす云々」(実語教、伝、弘法大師作)山川草木、或いは一木一草などというが、この緑の木々の持つ力は広大である。木材としての用途は勿論、治山治水、大気の浄化などその恩恵を人類は充分に戴いているのである。この碑が当山に建てられたのも仏教の精神にかなうからである。

「古代よりよろづ枯死せし樹乃精を御山に集い皆で弔ふ」の歌が刻まれている。建碑は神奈川県造園業組合川崎支部。

4 青木正太郎翁之碑

昭和6年〈1931〉6月

「梅に名を得し大森をすぐれば早も川崎の 大師河原は程近し 急げや電気の道すぐに」(鉄道唱歌 四番)

明治31年(1898)2月25日、現在の京浜急行電鉄株式会社の前身である「大師電気鉄道株式会社」が創立された。初営業は、翌明治32年1月21日の初大師の日であった。電車としては、京都、名古屋についで日本で三番目であった。春には、桜の花のトンネルとなる軌道を小さな電車は並等5銭、上等10銭で走った。

青木正太郎氏は、明治の末年から永く同社の社長をつとめ、社運の発展に尽力された。

5 鶴澤勝造碑

大正5年〈1916〉10月

室町の末期、びわなどを用いて広く民衆に喜ばれた新音曲の中に、「浄瑠璃姫物語」というのがあって、それが非常に好評だったので、その種一連の語り物を浄瑠璃と呼ぶようになったといわれる。この碑は、3代目鶴澤勝造の碑で、彼は天保年中、浄瑠璃三味線の名手といわれた勝造の名をついだ人である。本名は金田茂吉といい、そのあと豊沢一造と名のり、ついに勝造と名のった。

6 種梨遺功碑

大正8年〈1919〉3月

種梨遺功碑は、長十郎梨(ちょうじゅうろうなし)の発見者である當麻辰次郎氏(1826~1905)の功績を称えた碑で、大正8(1919)年に大本坊前の植え込みに建碑された。

かつて旧橘樹郡大師河原村は果実生産が盛んであったが、代表的産物に長十郎という梨があった。大師河原村出来野(現在の川崎区日の出)の當麻氏が実生から育成したものが、明治26年(1893)に実をつけたもので、當麻氏の屋号から名付けられた。この品種は、木の寿命が長く病害にも強い、収量が多い等の特徴があり、栽培面積が広がっていった。建碑当時、全国の梨栽培面積の6割は長十郎であった。大消費地の東京、横浜をひかえて盛んに作られる商品価値のある梨であった。

その後一時期、長十郎梨は衰退したが、近年発祥の地に復活させる運動が起こり、苗木の存続が図られている。

令和4年(2022)に川崎市地域文化財(有形文化財・歴史資料)に指定された。

1 六字名号碑

寛永5年〈1628〉3月21日

六字名号碑とは、阿弥陀如来への信仰をあらわす「南無阿弥陀仏」の六字名号を石などに刻んだもので、一般的には、願いが成就した時の記念碑などとして建てられた。

川崎大師の六字名号碑は、江戸時代初期の寛永年間、一文不通の人が夢の中で弘法大師に六字名号の書き方を教わり、翌朝、川崎大師参詣の途中で拾った筆によって見事な六字名号を書いたことに由来する。その大きさは、高さ175センチメートル、幅61センチメートル、厚さ21センチメートル。大正12年(1923)の関東大震災により倒壊したが、その後復元され、現在は、不動堂横の中書院(茶室)の中庭に建碑されている。近世の名号碑としては、全国的にも古いもので、川崎市内では最も古く、昭和63年(1988)に川崎市重要郷土資料に指定された。

銘文(正面)

寛永五年

南無阿弥陁佛

三月廿一日 雪翁月盛居士(花押)

(裏面)

武州江戸京橋紀伊国屋桜井文太夫正月二日御霊夢所六郷大橋

蒙大師御筆此名号法名雪翁月盛居士万人染愚筆為供養也

2 茶筅塚

平成2年〈1990〉10月7日

茶筅塚は、茶道裏千家淡交会川崎支部が、平成3年(1991)の千利休居士四百年遠忌を記念して建立したもので、平成2年(1990)に第44世隆天貫首大導師のもと茶筅塚開眼法要並びに茶筅供養が執行された。この塚の台座中には寄進者芳名録収納筒、茶筅2本(1本は平間寺、1本は淡交会川崎支部)が埋納されている。

3 忠魂碑

明治42年〈1909〉1月

乃木希典は、嘉永2年(1849)に生まれ、明治維新後、新政府の陸軍に入った。日露戦争におけるニ〇三高地(旅順)の激戦で、特に知られる。明治天皇御大葬の日、大正元年(1912)に殉死。

碑の題字は希典の書である。主に大師河原村出征軍人の戦没者が祀られている

4 消防紀念碑

明治20年〈1887〉8月

江戸時代、消防組織は定火消、大名火消、町火消の3つがあり、それぞれに分担されていた。

この中の町火消は、大岡忠相によって組織化されたという。各々の組は、いろはの字を振り当てられていた。それにたずさわる人々を「とび」と呼んだ。碑には、そうした伝統を後世に伝えるためにその経緯が記されている。いろは歌を詠まれた弘法大師をまつる寺ということで当山に建碑されたものである。

1 関東第一霊場碑

昭和43年〈1968〉9月21日

現在の関東第一霊場碑は、二代目にあたる。初代は昭和7年(1932)秋、東京新聞の前身である都新聞社が企画した「関東十霊場推薦投票」において、川崎大師が二位以下を大きく引き離し第一位を得た記念として、同新聞社によって建立された。

昭和7年12月7日の同新聞紙面では、『第一位獲得の報に川崎全市湧き返る』の見出しでその時の様子が大きく報じられている。このことからも、当時既に川崎大師が厄除け大師として、関東一円の庶民信仰の代表的存在であったことが窺える。初代の碑は、昭和20年(1945)4月の戦禍により大きく破損したため、戦後に様々な補強、保護措置が講じられた。こうした時代を経て、昭和43年(1968)9月21日、都新聞の後身である東京新聞の得難い発願により、従前にもまして風格のある、高さ約5メートル50センチメートル、重量約8トンの現在の碑が、大本堂正面向かって左側の前庭に再建された。

2 天保四年本堂礎石

旧本堂は天保5年(1834)弘法大師一千年御遠忌を記念して建立された。間口16間(28.8メートル)奥行18間(32.4メートル)高さ73尺(22メートル)総﨔造総銅甍葺の宏壮な建物であった。昭和20年4月15日、第二次世界大戦の戦禍を蒙り、諸堂とともに焼失した。礎石は全部で72個(大52個、小20個)、大きなものは四方が3尺1寸7分(105センチメートル)、厚さ1尺5寸(59センチメートル)ある。

3 宝篋印塔

宝暦6年〈1756〉3月21日

宝篋印塔とは、宝篋印陀羅尼という経文を納めた供養塔、祈願塔のことである。形は石造りの基壇の上に基礎を置き、その上に四角形の塔身を安んじ、更に笠、相輪を重ねて最頂部には宝珠を載せている。

川崎大師の宝篋印塔も概ねこの形で、高さは3メートル76センチメートル、基壇最下層は1辺1メートル65センチメートル。宝暦6年(1756)3月21日、第29世・如實法印の代、徳川御三卿(徳川将軍家の支族・田安、一橋、清水の三家。尾張、紀州、水戸の徳川御三家に次ぐ家格)筆頭田安家の祖・田安宗武(8代将軍徳川吉宗の次男・1716~1771)が42歳の厄除け祈願のために寄進した由緒あるもの。寄進当初は、本堂正面に建立されたが、その後、安政大地震や関東大震災などによる倒壊や修築を経て、現在では八角五重塔と経蔵の間の植え込みに移設されている。この宝篋印塔は、田安家の川崎大師信仰を物語る貴重な記念であるだけでなく、田安家からの信仰の輪が徳川一門に拡がり、やがて徳川歴代将軍の川崎大師参詣の糸口となった意義深い記念塔でもある。

5 木村新左衛門紀念碑

昭和5年〈1930〉秋

第二次世界大戦で焼失した旧山門は明治35年(1902)に建立された。総欅造りの山門は規模といい彫刻といい関東第一と称される荘厳なものであった。碑には棟梁・木村新左衛門の偉業が刻まれている。現大山門二層には、旧山門の図面(杉板に墨で画かれた細密なもので正面と側面の各一面)が保存されている。これは、新左衛門の孫にあたる木村勇次郎家に伝えられたものである。

6 戦災復興之碑

昭和49年〈1974〉5月

第二次世界大戦によって焦士と化した当山に復興の明かりを灯したのは第43世隆超大僧正であった。その意志を受け継ぎ復興の浄業を完遂されたのが中興第1世隆天大僧正である。昭和39年の大本堂並びに不動堂の再建に始まり、昭和45年に自動車交通安全祈祷殿、昭和49年には清瀧権現社が4月に落慶を迎えた。この碑はその年の5月に建てられた。

7 弘法大師一千御忌供養塔

文政3年〈1820〉

真言宗宗祖弘法大師空海上人が承和2年(835)3月21日、御年62才で高野山・奥の院にご入定されてから天保5年(1834)は丁度一千年の御遠忌にあたり、それを記念して建碑された。発願主は米山松寿という人である。天保5年は、昭和20年の戦災で焼失した旧本堂の建てられた年で、この時の第35世隆盛法印は、米山松寿の意に添って13年も前に作善させたのである。この御遠忌供養塔は、200年の風雪にどっしりと耐えている。

8 道標(こうぼう大し江のみち)

寛文3年〈1663〉5月21日

信仰と行楽を兼ねた川崎大師への参詣は、江戸時代から大いに盛んになった。とりわけ江戸からの参詣者のために、この石造りの道標が川崎宿下手の六郷川(多摩川)寄り入口付近に建てられた。往時の参詣者は六郷川を船で渡り、この道標に従って大師道へ進み川崎大師を目指した。

道標の大きさは、高さ173センチメートル、幅51センチメートル、厚さ49センチメートル。戦後、多摩川の道路改修に伴い現在の川崎大師境内に移設された。この道標は、川崎市内では最古のもので、歴史的にも川崎宿を代表する貴重な記念物であることから、昭和63年(1988)に川崎市重要歴史記念物に指定された。

1 まり塚

昭和26年〈1951〉11月

東京太神楽曲芸協会によって建碑されたもので、曲芸に使われたまり等の道具を供養する。毎年5月21日には年祭がおこなわれる。碑の裏面には太神楽の由来が記されている。

2 佛供田記念碑

昭和9年〈1934〉3月

佛供田は仏に供える米を収穫する田である。霊名講報恩會が当山に佛供田を奉納した記念に建てられた。裏面には発起人が記されている。題字は第43世隆超僧正によるもの。

3 有明喜竹翁の碑

天保5年〈1834〉

「ありあけておきたる時のお念仏これを路銀にみだの浄土へ」

天保年間に建立された旧本堂(昭和20年の戦災で焼失)建立の際尽力した有明氏、芦田氏、そして髙野氏の3名が知られているが、この碑はその内の有明氏の歌碑である。

4 松風亭の碑

天保5年〈1834〉3月

天保5年に建立された旧本堂(昭和20年大空襲によって焼失)に格別の功あった人として有明重次郎氏、芦田与八氏、髙野武兵衛氏の3人が知られている。前の二者は世話人で多額の浄財寄進者、髙野氏は川越の棟梁であった。本堂が完成すると、隆盛和上は、古堂の浄木を彫刻した大師尊像を与え、3名の労をねぎらったのである。

この碑は、芦田氏の一首でかざられている。「いたずらに六十余年過しては今も我身の非を知らぬ顔」 かつては大本坊内庭にあったが、平成29年(当山開創890年)に八角五重塔近くに移設された。

6 三界萬霊供養塔

大正9年〈1920〉8月

三界とは生死流転する迷いの世界を欲界・色界・無色界の三段階に分けたもの。この塔は、三界のあらゆるすべての精霊に対して供養することの大切さを示している。裏面には第41世隆運代と刻まれている。

1 寺号碑(寺標)

昭和58年〈1983〉11月21日

昭和59年は、弘法大師空海上人の1150年御遠忌の年であり、また当山十年毎のお開帳の法要の佳年でもあった。その尊い法縁を機に、株式会社大林組社長・大林芳郎氏によって奉納されたものである。全高6.2メートル、白御影石の堂々たる風格である。

2 石観音道しるべ

貞享元年〈1684〉7月18日

寛文5年(1665)に、天台宗明長寺の僧弁融が、遠藤野(現在の川崎市川崎区観音のあたり)に石観音を祀る一宇を建立した。

道しるべは、当山から石観音へ通じる大山門脇に建碑されている。石観音境内には霊亀石とよばれる手洗石、また、俳人花鳥庵梅動が、心願こめて一昼夜で一万句を詠んだ記念として建碑した独吟万句詠草塚がある。

3 纒魂碑

昭和48年〈1973〉5月

まといは火消しの魂といえるものである。

この碑は昭和48年の川崎古式消防纒保存会20周年を記念して建てられた。正面の書「纒魂碑」は第44世隆天貫首の筆になるもので、深々と刻まれている。

4 海苔養殖紀功の碑

大正9年〈1920〉9月

海苔養殖紀功之碑は、海苔養殖50年を記念して、大正9年に建碑された。かつて川崎大師周辺の海域(大師沖)では、清流で知られた多摩川の河口という立地条件もあり、明治4年(1871)より海苔の養殖が始められ、数ある大師名物のなかでも乾海苔の大師海苔が土産品として販売され、声価が高く全国にも出荷されていたほどであった。2万坪の面積から始められた海苔養殖は、大正9年には17万余坪に達するまでになった。しかし、戦後の変遷と共に沿岸の工場による汚染水の流水や流油による被害が増大し、海苔養殖に与える影響が深刻となってきた。そして昭和47年(1972)、川崎臨海部の埋立事業計画に伴い海苔養殖は百有余年続いたその歴史に終わりを告げることとなった。

その後昭和61年(1986)に、海苔養殖に専念した川崎漁業協同組合が解散となり、川崎大師にて海苔供養祭が執り行なわれた。川崎漁業協同組合の功績を後世に伝えるため、海苔供養祭の記念として副碑が建立され、大師海苔養殖の歴史と功績を後世に伝えている。

令和4年(2022)に川崎市地域文化財(有形文化財・歴史資料)に指定された。