稚児大師年祭

(ちごだいしねんさい)

令和7年9月17日(水)

11:30護摩に引き続き 大本堂

大本堂にお祀りされる稚児大師尊像は、弘法大師ご幼少のお姿で、昭和44年(1969)に当山講社・帝都一心講より奉納された学業成就・子育満足の御本尊です。日頃から、赤ちゃんの初まいりや、七五三子育祈祷の御本尊として篤い信仰が寄せられています。

年祭法要は、稚児大師ご宝前において、大勢のご信徒が参列して修行されます。

稚児大師ご宝前での年祭法要

遍路大師年祭

(ヘんろだいしねんさい)

令和7年9月20日(土)

14:00~ 遍路大師尊像前

境内に立つ遍路大師尊像は、昭和48年(1973)の弘法大師ご誕生1200年鑽仰奉祝記念事業として、当山講社・淀橋常夜燈講の寄進により造立されたものです。

このお像は空海上人の巡錫されるお姿が躍動的に表現されています。さらにその周りには尊像を囲って「新四国八十八カ所霊場」が創設され、ご信徒の篤い信仰をあつめています。

その遍路大師尊像の前で当山貫首大導師のもと、淀橋常夜燈講講員をはじめ大勢の参詣者が参列して厳かに年祭法要が修行されます。

お大師さまの健脚にあやかり献水するご信徒

遍路大師年祭法要

二箇大法要

(にかだいほうよう)

令和7年9月21日(日)

14:00~ 大本堂

当山で1年に5回修行される特別な法要で、経文に曲調をつけて奉唱し、み仏の徳をたたえる「唄匿(ばいのく)」と華をまいてみ仏を供養する「散華」という2つのお経を中心とした法儀です。

大本堂内では大勢のご信徒が参列するなか、信徒安全・興隆仏法祈願の大護摩供の修行とともに、密教色豊かな格調高い法儀がつぎつぎにくりひろげられます。この法要のなかで僧侶が「香華供養仏」ととなえ、いっせいに華を散じ、その華がハラハラと舞うさまは、まさに法悦の境地といえます。

二箇大法要の盛儀

大般若経転読会

(だいはんにゃきょうてんどくえ)

令和7年9月23日(火・祝)

13:00~ 大本堂

大般若経とは600巻にもおよぶ唐の玄奘三蔵(三蔵法師)訳の大部の経典です。

大般若経転読会では大導師と12人の僧侶が経典を扇をひろげるがごとく空中にかざし、声高らかに経題が転読されます。

大般若経を転読する当山貫首

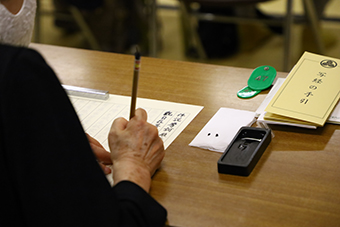

写経会

(しゃきょうえ)

般若心経を写経

秋彼岸

(あきひがん)

令和7年9月20日(土)~26日(金)

彼岸とは、梵語のハラミタの訳で、到彼岸ということです。「涅槃経」に「生死を以て此岸となし、涅槃を以て彼岸となす」とあります。

つまり、大衆がいろいろな煩悩に心をとらわれて、生死の海にさまようのを此岸といい、その海をこえて、悟りの岸に達するのを到彼岸といいます。

春分もしくは秋分を中心に、7日間を彼岸といい、仏事法要を営み、お墓参りをします。彼岸は日本仏教独特のうるわしい行事で、聖徳太子の時代(今から1400年ほど前)に始まったといわれています。

秋彼岸